창덕궁비원

부용정

부용정(보물:1763호) 휴식과 학문적 용도로 쓰인 아름다운 건물들

휴식과 학문적 용도로 쓰인 아름다운 건물들

이곳은 후원의 첫 번째 중심 정원으로, 휴식뿐

아니라 학문과 교육을 하던 비교적 공개된

장소였다. 300평(약 1000㎡) 넓이의 사각형

연못인 부용지를 중심으로 여러 건물을 지었다.

주합루 일원의 규장각(奎章閣)과 서향각(書香閣) 등은 왕실 도서관 용도로 쓰였고, 영화당(暎花堂)에서는 왕이 입회하는 특별한 과거시험을

치르기도 했다. 영화당은 동쪽으로 춘당대 마당을, 서쪽으로 부용지를 마주하며 앞뒤에 툇마루를 둔 특이한 건물이다. 연꽃이 활짝 핀 모양의 부용정은 연못에 피어 있는 한송이 꽃의 형상으로 2012년 보물 제 1763호로 지정되었다. 행사가 치러지던 영화당은 연못에

면해 있으며, 학문을 연마하던 주합루는 높은 곳에서 연못을 내려다보고 있다. 주합루도 2012년 보물

제 1769호로 지정되었다. 하나하나의 건물도 각각 특색 있고 아름답지만, 서로 어우러지면서 풍경이 되는

절묘한 경관이다. 현재는 어수문을 중심으로 생울타리인 취병을 재현하여 지역을 구분하고 있다.

불로문, 애련지

불로문(不老門), 애련지 군자의 성품을 닮은 경치

군자의 성품을 닮은 경치

1692년(숙종 18)에 연못 가운데 섬을 쌓고 정자를 지었다고 하는데, 지금 그 섬은 없고 정자는 연못 북쪽 끝에 걸쳐 있다. 연꽃을 특히 좋아했던

숙종이 이 정자에 ‘애련(愛蓮)’이라는 이름을 붙여, 연못은 애련지가 되었다. 숙종은 ‘내 연꽃을

사랑함은 더러운 곳에 처하여도 맑고 깨끗하여

은연히 군자의 덕을 지녔기 때문이다’ 라고 새

정자의 이름을 지은 까닭을 밝혀 놓았다. 애련지 서쪽 연경당 사이에 또 하나의 연못이 있는데, 원래 이곳에 어수당이라는 건물이 있었다 하나 지금은

없어졌다. 1827년(순조 27) 효명세자는 애련지 남쪽에 의두합을 비롯한 몇 개의 건물을 짓고 담장을 쌓았다. 현재‘기오헌(奇傲軒)’이라는 현판이 붙은 의두합은 8칸 의 단출한 서재로, 단청도 없는 매우 소박한 건물이다. 바로 옆의 운경거(韻磬居)로 추정되는 건물은 궐 안에서 가장 작은 한 칸 반짜리 건물이다.

덕정(尊德亭)과 폄우사

존덕정(尊德亭)과 폄우사 다양한 형태의 정자들

다양한 형태의 정자들

이 일대는 후원 가운데 가장 늦게 갖춰진 것으로 보인다. 원래 모습은 네모나거나 둥근 3개의 작은 연못들이 있었는데, 1900년대 이후 하나의

곡선형으로 바뀌었고, 지금은 관람지라고 부른다. 연못을 중심으로 겹지붕의 육각형 정자인 존덕정, 부채꼴 형태의 관람정(觀纜亭), 서쪽 언덕 위에

위치한 길쭉한 맞배지붕의 폄우사(砭愚榭), 관람정

맞은편의 승재정(勝在亭) 등 다양한 형태의

정자들을 세웠다. 폄우사는 원래 부속채가 딸린 ‘ㄱ’자 모양이었으나 지금은 부속채가 없어져 단출한

모습이고, 숲 속에 자리 잡은 승재정은 사모지붕의 날렵한 모습이다. 1644년(인조 22)에 세워진 존덕정이 가장 오래된 건물이고, 관람정과 승재정은 19세기 후반에서 20세기 초반에 세운 것으로 추정한다.

옥류천

옥류천

다양한 각도에서 경치를 감상할 수 있는 곳

다양한 각도에서 경치를 감상할 수 있는 곳

옥류천은 후원 북쪽 가장 깊은 골짜기에 흐른다. 1636년(인조 14)에 거대한 바위인 소요암을 깎아 내고 그

위에 홈을 파서 휘도는 물길을 끌어들여 작은 폭포를 만들었으며, 곡선형의 수로를 따라서 흐르는 물위에

술잔을 띄우고 시를 짓는 유상곡수연(流觴曲水宴)을 벌이기도 했다. 바위에 새겨진 ‘玉流川’ 세 글자는 인조의 친필이고, 오언절구 시는 이 일대의 경치를 읊은 숙종의 작품이다. 소요정(逍遙亭), 태극정(太極亭),

농산정(籠山亭), 취한정(翠寒亭), 청의정(淸漪亭) 등 작은 규모의 정자를 곳곳에 세워, 어느 한 곳에 집중되지

않고 여러 방향으로 분산되는 정원을 이루었다. 작은 논을 끼고 있는 청의정(淸漪亭)은 볏짚으로 지붕을 덮은 초가이다. <동궐도>에는 16채의 초가가 보이는데 아쉽게도 지금은 청의정만 궁궐 안의 유일한 초가로 남아 있다.

주합루

보물 제1769호 주합루

후원의 첫 번째 영역으로 왕실의 중심 정원이자 관리들의 학문과 교육을 하던 비교적 공개된 장소로 사용되었음. 정방형의 연못 부용지(芙蓉池)를 중심으로 북쪽의 주합루 동쪽 영화당일대는 당대 정치와 학술의 중심지이자 정조대 조선의 문화부흥의 핵심 역할을 수행함. 영화당(暎花堂)은 왕이 입회하는 과거시험 장소로도 사용됨. 또한 한국정원의 전통조경인 생울타리 취병이 재현되어 있음

애련지

1692년(숙종18) 애련지 1692년(숙종18)에 연못 가운데 섬을 쌓고 정자를 지었다고 하는데, 지금 그 섬은 없고 정자는 연못 북쪽 끝에 걸쳐 있음 연꽃을 특히 좋아하는 숙종이 이 정자에 ‘애련(愛蓮)‘ 이라는 이름을 붙여 지금의 애련지가 됨 임금의 불로장생을 위한 불로문과 창덕궁의 유일한 북향 건물인 효명세자의 독서방 ‘의두합’이 자리하고 있음

연경당(演慶堂)(보물:1770호)과 선향재(善香齋)

연경당(演慶堂)(보물:1770호)과 선향재(善香齋) 사대부 살림집을 본뜬 조선 후기 접견실

사대부 살림집을 본뜬 조선 후기 접견실

연경당은 효명세자가 아버지 순조에게

존호(尊號)를 올리는 의례를 행하기 위해

1828년(순조 28)경에 창건했다. 지금의 연경당은 고종이 1865년쯤에 새로 지은 것으로 추정한다. 사대부 살림집을 본떠 왕의 사랑채와 왕비의 안채를 중심으로 이루어졌으며 단청을 하지 않았다.

사랑채와 안채가 분리되어 있지만 내부는

연결되어있는 점도 유사하다. 그러나 일반 민가가 99칸으로 규모가 제한된 데 비해, 연경당은 120여 칸이어서 차이가 난다. 서재인 선향재(善香齋)는 청나라풍 벽돌을 사용하였고 동판을 씌운 지붕에 도르래식 차양을 설치하여 이국적인 느낌이 든다. 후원 높은 곳에

있는 농수정(濃繡亭)은 마치 매가 날개를 편 것같이 날렵한 모습이다. 안채 뒤편에는 음식을 준비하던

반빗간이 있다. 고종 이후 연경당은 외국 공사들을 접견하고 연회를 베푸는 등 정치적인 목적으로 이용되었다. 연경당은 2012년 보물제 1770호로 지정되었다.

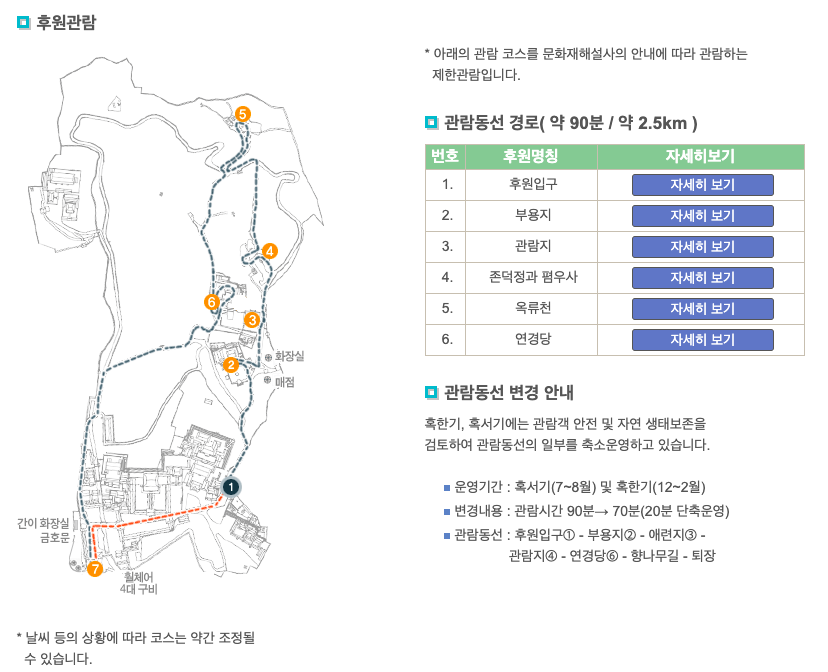

후원관람 해설시간

| 구 분 | 1,2,11,12월 | 3,4,5,9,10월 | 6,7,8월 |

|---|---|---|---|

| 한국어 | 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 | 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:30 |

| 영어 | 10:30 11:30 14:30 15:30(2~11월) | ||

| 중국어 | 12:30 | ||

| 일어 | 13:30 | ||

※ 창덕궁 후원관람은 제한관람지역으로 해설사의 인솔하에 회당 100명으로 인원한정,

언어권별 입장 제한이 있습니다.

(외국인 관람객 대상의 해설시간에는 내국인 참여 불가능.

단, 외국인 동반자가 있는 경우 내국인 2명까지 참여 가능)

– 문화재 해설 중 동영상 촬영 및 녹음은 해설사의 사전 승인 없이는 불가능.

– 전원 선착순 예매제(사전 인터넷예매 50명, 당일 현장발매 50명)

– 사전 인터넷예매 : 관람희망일 6일 전, 오전 10시부터 하루 전까지 선착순 마감(1인당 10명까지 예매 가능)

– 관람 소요시간 : 90분(혹서기 및 혹한기 약 70분)

※ 해설 시작하는 곳 : 후원입구 (궁궐입구에서 15분소요)

자원봉사단체 한국어 해설 관람시간

– 금, 토, 일요일에는 자원봉사단체 해설사, 창덕궁 정규해설사들과 병행으로 해설이 진행되며 자원봉사단체 해설시간은 아래와 같습니다.

| 관람권역 | 금,토 | 일 |

|---|---|---|

| 후원 | 11:00 14:00 15:00 | 12:00 14:00 15:00 |

– (금, 토요일 해설안내) 우리궁궐지킴이 02-723-4206 [(사)한국의 재발견 바로가기]

– (일요일 해설안내) 궁궐길라잡이 02-735-5733 [우리문화숨결 바로가기]

창덕궁 존덕정 주변부속문화재(승재정,폄우사,존덕정,관람정)

사적 제112호 창덕궁 존덕정 주변부속문화재

– 본 영상은 3차원 광대역 스캐닝 기술을 기반으로 제작한 영상입니다.

– 창덕궁 후원의 애련정을 지나면 두 개의 연못과 정자가 있는 존덕정 권역이 나온다.

– 한반도를 연상하게 하는 반도지(관람지) 주변은 왕실 정원의 품격을 엿볼 수 있는 공간이다. – 존덕정 권역에는 관람정과 존덕정, 폄우사와 승재정이 위치하고 있다. – 승재정은 정면 1칸, 측면 1칸에다 겹처마에 사못지붕을 한 작고 간결한 구조를 가지고 있다. – 각 칸마다 창호를 달았으며 살창이 독특한 문양을 가지고 있다. 정자의 마루에는 난간을 설치하였다. – 승재정이 언제 건립되었는지 정확하게 알려진 바가 없으나 조선후기에 건립된 것으로 추정된다. – 폄우사는 왕세자가 독서를 하며 심신을 수련하는 곳으로 ‘폄우’란 ‘어리석음을 고친다’라는 뜻이다. – 폄우사 앞에는 왕세자가 팔자걸음을 연습하던 박석도 볼 수 있다. – 존덕정은 이중지붕 구조의 정육각형의 독특한 구조의 정자로 정조때 지어졌다. – 내부에는 정조(正祖)가 지은 ‘만천명월주인옹자서(萬天明月主人翁自序)’ 현판이 걸려있다. – 정자의 마루는 안쪽과 바깥쪽으로 구분되어 2중으로 구성되어 있으며 24개의 기둥이 지붕을 받치고 있다. – 관람정은 한반도 모양을 닮았다는 반도지에 있는 정자이다. – 정자의 모양은 부채꼴 선형 기와지붕을 한 굴도리집으로 매우 독특한 형태를 지니며 – 우리나라에서 유일한 부채모양의 정자이다. – 현재 존덕정 권역은 동궐도의 모습과 다르며, 1907년에 편찬된 궁궐지에는 지금과 같은 모습과 이름으로 기록되어 있다. – 존덕정 권역의 모습이 지금처럼 자리잡힌 것은 고종 말년이다 순종 초 무렵인 듯 하다. 사적 제 112호 창덕궁 존덕정 주변 부속문화재 문화재청 본 저작물은 문화재청에서 2015년 작성하여 공공누리 제1유형으로 개방한 ‘창덕궁 존덕정 주변부속문화재(승재정,폄우사,존덕정,관람정) 3D 스캔 영상’을 이용하였으며, 해당 저작물은 문화재청, 공공데이터포털(www.heritage.go.k)에서 무료로 다운받을 수 있습니다.

창덕궁 옥류천권역(소요정,취한정,취규정,농산정,태극정,청의정)

사적 제122호

창덕궁 옥류천 권역 하 소요정, 취한정, 취규정,농산정,태극정,청의정

– 본 영상은 3차원 광대역 스캐닝 기술을 기반으로 제작한 영상입니다.

– 소요정(逍遙亭), 창덕궁 후원의 옥류천에 위치한 정자입니다. – 정, 측면 1칸의 익공계 사모지붕 형식을 하고 있습니다. – 숙종·정조·순조 등의 임금들이 이곳에서 보이는 경치에 대한 시를 남겼고 청의정, 태극정과 함께 삼림삼정(三林三亭)이라 불렸습니다. – 취한정(翠寒亭), 옥류천 어귀에 자리잡은 정자입니다. – 정면 3칸, 측면 1칸의 규모이며 팔작지붕을 올리고 납도리로 엮은 민도리집 형태를 하고 있습니다. – 임금이 옥류천의 어정(御井)에서 약수를 마시고 돌아갈 때 잠시 쉴 수 있도록 만들어 놓은 정자입니다. – 취규정(聚奎亭), 옥류천 산마루 언덕 위에 위치한 정자입니다. – 정면 3칸, 측면 1칸 규모에 사방이 트인 초익공 홑처마 팔작지붕 형태입니다. – 1640년(인조 18)에 세워졌으며 학자들이 모인다는 뜻을 가진 취규정이란 액호로 보아 휴식과 독서를 위한 정자로 보입니다. – 농산정(籠山亭), 창덕궁 후원의 옥류천에 위치한 정자입니다. – 정면 5칸, 측면 1칸 규모의 직사각형 모양이며 두벌장대의 낮은 기단 위에 돌초석을 놓고 사각기둥을 세워 납도리로 엮은 홑처마, 맞배지붕을 올렸습니다. – 대청 2칸, 온돌방 2칸, 부엌 1칸으로 구성되어 있습니다. – 1636년(인조 14)에 세워졌으며 임금이 옥류천으로 거동했을 때 다과상을 올렸던 곳으로 보입니다. – 태극정(太極亭), 창덕궁 후원의 옥류천에 위치한 정자입니다. – 굴다리를 엮은 정, 측면 1칸의 겹처마 사각 지붕 형식을 하고 있으며 내부에 마루를 깔고 퇴를 달아 평난간을 둘렀습니다. – 천정은 우물천정이고, 지붕 꼭대기는 절병통을 얹어 마무리 하였습니다. – 청의정(淸義亭), 창덕궁 후원의 옥류천에 위치한 정자입니다. – 정, 측면 1칸으로 궁궐에서 유일하게 팔각의 초가 지붕을 하고 있습니다. – 정자 앞으로 논을 만들어 벼를 심고, 수확 후에는 볏집으로 정자의 지붕 이엉을 잇게 하였는데 이는 농사의 소중함을 백성들에게 일깨워주기 위함이었다고 합니다. – 사적 제 122호 창덕궁 옥류천 권역 소요정, 취한정, 취규정, 농산정, 태극정, 청의정, 문화재청 본 저작물은 문화재청에서 2016년 작성하여 공공누리 제1유형으로 개방한 ‘창덕궁 옥류천권역(소요정,취한정,취규정,농산정, 태극정, 청의정) 3D 스캔 영상’을 이용하였으며, 해당 저작물은 문화재청, 공공데이터포털(www.heritage.go.k)에서 무료로 다운받을 수 있습니다.

창덕궁 연경당 주변부속문화재

보물 제 1770호 창덕궁 연경당 주변 부속문화재

– 본 영상은 3차원 광대역 스캐닝 기술을 기반으로 제작한 영상입니다. – 연경당은 주합루와 영화당 구역을 감싸고 있는 작은 능선을 지나 골짜기에 자리 잡고 있으며 – 주변 환경은 아름다운 숲과 연못 및 정자 등이 어우러져 이상적인 경관으 이루고 있다. – 우축의 장양문은 사랑채로 통하고, 이 문을 지나 사랑마당에 들어서면 좌측에는 안마당과 사랑마당을 경계 짓는 담장이 꺾여 있으며 담장 가운데에 문인 정추문이 있다. – 안방의 서쪽과 뒤편으로는 사랑채까지 쪽마루가 연결되어있어 사랑채에서 안채로 갈 수 있게 되어 있고, – 이 경계부분에는 판문을 달아서 개폐할 수 있게 하였다 – 사랑채와 안채가 담으로 구분되어 있기는 하나 한번 꺾여 하나로 연결되어있고, 전체 공간구성은 서로 연결된 만(卍)자 형으로 구성되어 있다. – 연경당이란 이름은 원래 사랑채를 가리킨 것이 었으나 지금은 이 건물들을 통틀어 연경당이라 부르고 있다. – 사랑채의 오른편으로는 서재 구실을 하는 선향재가 위치해 있으며, – 선향재 뒤편의 경사진 언덕에는 화계를 설치하고 제일 높은 곳에 농수정을 배치하였다. – 연경당은 건물배치와 공간구성 등에서 당시의 유교적 철학이 적용된 궁궐 내 사대부 집으로 – 당시의 주택과 비교해 볼 수 있는 한국주택사 연구에 있어 귀중한 자료이다. – 또한 궁전의 조영법식과 기술력으로 건축되어 세련되면서 단아한 세부양식이 궁궐건축 고유의 품격을 잘 보여주고 있다. 보물 제 1770호 창덕궁 연경당 주변 부속문화재 문화재청 본 저작물은 문화재청에서 2015년 작성하여 공공누리 제1유형으로 개방한 ‘창덕궁 연경당 주변부속문화재 3D 스캔 영상’을 이용하였으며, 해당 저작물은 문화재청, 공공데이터포털(www.heritage.go.k)에서 무료로 다운받을 수 있습니다.