창덕궁

창덕궁은 북악산 왼쪽 봉우리인 응봉자락에 자리 잡고 있는 조선의 궁궐이다.

1405년(태종5) 경복궁의 이궁으로 동쪽에 지어진 창덕궁은 이웃한 창경궁과 서로 다른 별개의 용도로 사용되었으나 하나의 궁역을 이루고 있어 조선 시대에는 이 두 궁궐을 형제궁궐이라 하여 ‘동궐’이라 불렀다.

1592년(선조25) 임진왜란으로 모든 궁궐이 소실되어 광해군 때에 재건된 창덕궁은 1867년 흥선대원군에 의해 경복궁이 중건되기 전까지 조선의 법궁(法宮) 역할을 하였다. 또한 조선의 궁궐 중 가장 오랜 기간 동안 임금들이 거처했던 궁궐이다.

경복궁의 주요 건물들이 좌우대칭의 일직선상으로 왕의 권위를 상징한다면 창덕궁은 응봉자락의 지형에 따라 건물을 배치하여 한국 궁궐건축의 비정형적 조형미를 대표하고 있다. 더불어 비원으로 잘 알려진 후원은 각 권역마다 정자, 연못, 괴석이 어우러진 왕실의 후원이다. 현재 남아있는 조선의 궁궐 중 그 원형이 가장 잘 보존되어 있는 창덕궁은 자연과의 조화로운 배치와 한국의 정서가 담겨있다는 점에서 1997년 유네스코 세계유산으로 등록되었다.

동궐도는 창덕궁과 창경궁을 조감도 형식으로 그린 조선후기의 대표적인 궁궐 건축 그림이다. 비단 바탕에 채색한 가로 576cm 세로 273cm 이며 국보 제249호로 지정되어 있다. 순조 30년에 불타버린 환경전과 순조 34년에 중건된 통명전 경복전 건물은 없고 터만 그려져 있다는 점을 고려하여 제작 연대는 1826년 ~ 1828년 경으로 추정된다.

열여섯 폭의 비단에 먹과 채색 물감으로 당시 궁 안에 실재했던 누정, 다리, 담장은 물론 연못, 괴석 등의 조경과 궁궐외곽의 경관까지 세밀하게 그렸다는 점에서 당시 화원들의 뛰어난 화공기법과 정밀성을 엿볼 수 있다. 이에 동궐도는 예술적 가치와 더불어 궁궐 연구와 복원에 중요한 자료로 평가되고 있다.

(우)03072 서울특별시 종로구 율곡로 99번지 대표전화 02-3668-2300

돈화문(敦化門:보물 383호)

돈화문(敦化門:보물 383호) 규모와 품위를 함께 갖춘, 창덕궁의 정문

규모와 품위를 함께 갖춘, 창덕궁의 정문

창덕궁의 정문인 돈화문은 1412년(태종 12)에 건립되었다. 창건 당시 창덕궁 앞에는 종묘가 자리 잡고 있어 궁의 진입로를 궁궐의 남서쪽에 세웠다.

2층 누각형 목조건물로 궁궐 대문 가운데 가장 큰 규모이며, 앞에 넓은 월대를 두어 궁궐 정문의 위엄을 갖추었다.

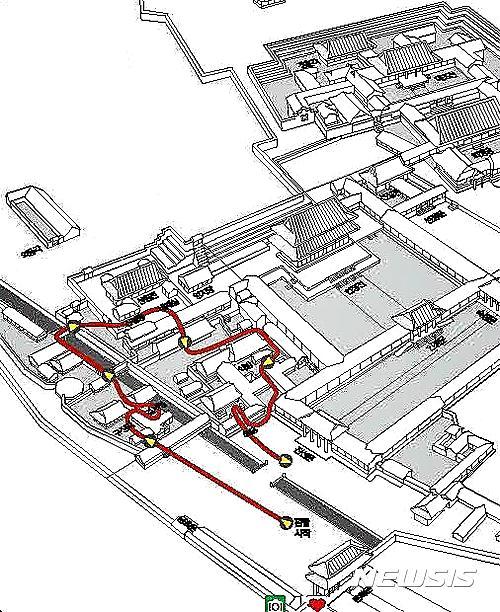

돈화문은 왕의 행차와 같은 의례가 있을 때 출입문으로 사용했고, 신하들은 서쪽의 금호문으로 드나들었다. 원래 돈화문 2층 누각에는 종과 북을 매달아 통행금지 시간에는 종을 울리고 해제 시간에는 북을 쳤다고 한다. 돈화문은 임진왜란 때 전소되었다가 광해군이 즉위한 이듬해인 1609년에 재건되었으며, 보물 제383호로 지정되어 있다.

문화재청 정보: 창덕궁 돈화문 (昌德宮 敦化門)

금천교(錦川橋)(보물:제1762호)

금천교(錦川橋)(보물:제1762호) 금천교는 창덕궁의 돈화문과 진선문(進善門) 사이를 지나가는 명당수(明堂水)위에 설치되어 있다. 창덕궁의 명당수, 즉 금천(禁川)은 북쪽에서 남쪽으로 흘러내려 돈화문 오른쪽까지 와서 궐 밖으로 빠져나가는데, 이 어구(御溝)물가에는 화강석 6∼7단을 가지런하게 쌓은 축대를 설치하였고, 여기에 금천교를 설치하여 궐내로 들어갈 수 있게 하였다.

금천교는 창덕궁의 돈화문과 진선문(進善門) 사이를 지나가는 명당수(明堂水)위에 설치되어 있다. 창덕궁의 명당수, 즉 금천(禁川)은 북쪽에서 남쪽으로 흘러내려 돈화문 오른쪽까지 와서 궐 밖으로 빠져나가는데, 이 어구(御溝)물가에는 화강석 6∼7단을 가지런하게 쌓은 축대를 설치하였고, 여기에 금천교를 설치하여 궐내로 들어갈 수 있게 하였다.

금천교는 창덕궁이 창건되고 6년 뒤인 태종 11년(1411)3월 진선문 밖 어구에 설치되었는데, 그 후 숱한 화재와 전란에도 불구하고 창건 당시의 모습을 보존하고 있다. 현존하는 궁궐 안 돌다리 가운데 가장 오래된 것이다.

규모는 의장(儀杖)을 갖춘 국왕의 행차 때 노부(鹵簿)의 폭에 맞도록 설정되었으며, 상면은 길이12.9m, 너비 12.5m로 정사각형에 가까울 정도로 폭이 넓다.

구조는 하천 바닥의 중앙과 물가에 놓인 기반석을 토대로 홍예를 2개 튼 형식으로 물가의 축대는 부벽(扶壁)구실을 하고 있으며, 홍예 위에는 장대석 모양의 멍에돌을 얹었다. 다리의 상면은 불룩하게 곡면으로 만들고 바닥을 3칸으로 구분하여 칸마다 장대석을 고르게 깔았으며, 다리 가장자리에는 그 위에 동물상을 조각한 이주석이 세워져 있다.

난간은 머리 부분을 연화보주형(蓮花寶珠形)으로 장식한 법수와 그 사이에 세운 판석으로 이루어져 있다.

판석은 하엽동자기둥(荷葉童子柱)모양의 부조를 중심으로 2칸으로 분절되었고 칸마다 안상을 투각하여 놓았다.

법수 밑에는 멍엣돌 위치에서 돌출된 석재에 짐승머리모양을 환조(丸彫)로 조각하였다. 다리 측면의 홍예 사이 벽에는 귀면형(鬼面形)이 부조되어 있고, 그 아래쪽의 홍예 기반석 위에는 남쪽에 해태상, 북쪽에 거북이상 등 환조로 만든 동물상들이 배치되어 있어서 금천의 분위기를 상징적으로 연출하고 있다.

현재 서울에 남아있는 가장 오래된 돌다리이며, 궁궐의 위엄을 보여주는 상징적 조각상과 아름다운 문양, 견고하고 장중한 축조 기술 등이 돋보이는 이중 홍예교로서 역사적, 예술적, 건축적 가치가 뛰어나다.

창덕궁 금천교 (昌德宮 錦川橋) : 문화재청 정보

궐내각사

왕과 왕실을 보좌하는 궐내 관청

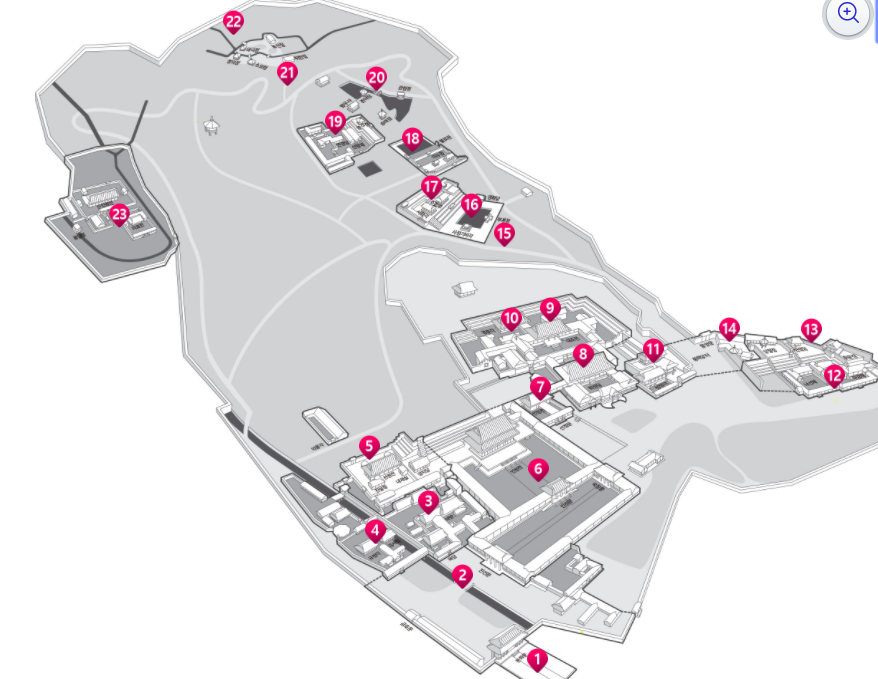

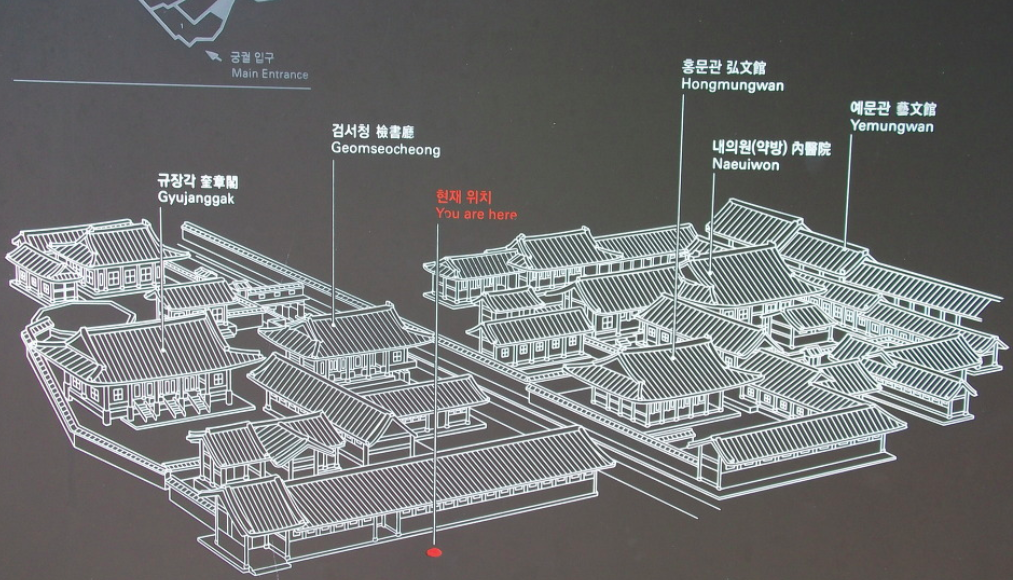

관청은 대부분 궐 바깥에 있었지만, 왕을 가까이에서 보좌하기 위해 특별히 궁궐안에 세운 관청들을 궐내각사라고 불렀다. 인정전 서쪽 지역에는 가운데로 흐르는 금천을 경계로 동편에 약방, 옥당(홍문관), 예문관이, 서편에 내각(규장각), 봉모당(奉謨堂), 대유재(大酉齋), 소유재 등이 자리하고 있었다. 이들은 모두 왕을 가까이에서 보좌하는 근위 관청이며, 여러 부서가 밀집되어 미로와 같이 복잡하게 구성되었다. 일제강점기 때 규장각, 대유재, 소유재는 단순한 도서관으로 기능이 변했다가, 그나마도 소장 도서들을 경성제국대학 도서관으로 옮기면서 규장각과 봉모당 등 모든 궁궐전각들이 헐리고 도로와 잔디밭으로 변해 버렸다. 지금 있는 건물들은 2000~2004년에 걸쳐 복원되었다.

궁궐 관청의 행정공간으로 왕을 측근에서 보필하던 관원들의 업무 공간. 본래 관청 중 육조(六曹)는 궁궐 밖에 자리하나 궁궐 안의 관청들은 정전과 편전 가까운 곳에 배치하여 효율적으로 업무를 수행하였음. 임금의 비서실인 승정원, 임금의 자문을 담당하던 옥당(홍문관弘文館), 내각 으로 불리던 규장각(奎章閣), 내시가 거처하는 내반원 등이 자리하여 왕을 근처에서 보필하였음.

창덕궁 궐내각사권역 규장각, 검서청, 봉모당

사적 제122호 창덕궁 궐내각사권역 규장각, 검서청, 봉모당

– 본 영상은 3차원 광대역 스캐닝 기술을 기반으로 제작한 영상입니다.

– 규장각(奎章閣), 내각(內閣)이라고도 하며 정조(正祖)가 즉위한 1776년 궐내(闕內)에 설치, 역대 국왕의 시문, 친필(親筆)의 서화(書畵)·고명(顧命)·유교(遺敎)·선보(璿譜:王世譜)·보감(寶鑑) 등을 보관 관리하던 곳입니다.

– 검서청(檢書廳), 규장각 오른쪽에 위치한 정면 5칸, 측면 2칸의 전각으로 규장각에 둔 관직인 검서관이 사관을 도와 서적의 교정과 서사일을 본 곳으로 역대 임금이 지은 글과 옥새를 보관하고 서적의 수집과 출판을 담당했습니다.

– 1894년 갑오개혁으로 규장각이 혁파되면서 빈 전각이 되었고, 이후 일제강점기 당시 다른 내각의 전각들과 함께 훼철되었다가 해방 후 1991년 복원 공사를 거쳐 2005년 일반에 개방되었습니다.

– 봉모당(奉謨堂), 규장각과 검서청 뒤쪽에 자리잡은 정면 5칸, 측면 3칸의 전각으로 역대 임금들의 어진과 유품인 보책과 인장들을 보관했습니다.

– 1781년(정조 5) 많은 분량의 서책들과 유품들을 감당할 수 없자 어제, 어필, 어화, 고명, 유고, 밀교 및 선보, 세보, 보감, 지장 등을 열무정으로 옮겨 보관하다가 정조 사후 규장각의 기능이 약화되면서 덩달아 약화되었고 1857년(철종 8) 규장각 이문원의 부속 전각인 지금의 자리인 대유재로 옮겨졌습니다.

– 사적 제122호 창덕궁 궐내각사권역 규장각, 검서청, 봉모당, 문화재청 본 저작물은 문화재청에서 2016년 작성하여 공공누리 제1유형으로 개방한 ‘창덕궁 궐내각사권역 규장각, 검서청, 봉모당 3D 스캔 영상’을 이용하였으며, 해당 저작물은 문화재청, 공공데이터포털(www.heritage.go.k)에서 무료로 다운받을 수 있습니다.

창덕궁 궐내각사권역 홍문관, 내의원, 예문관

사적 제122호 창덕궁 궐내각사권역 홍문관, 내의원, 예문관

– 홍문관(弘文館), 정면 5칸, 측면 3칸의 전각으로 본래 액호대로 옥당(玉堂)이라 불려야 하지만 궁중의 경서(經書) 사적(史籍)의 관리, 문한(文翰)의 처리 및 왕의 자문에 응하는 일을 맡아보던 홍문관의 관사였기에 홍문관으로도 불렸습니다.

– 내의원(內醫院), 정면 8칸, 측면 5칸의 규모를 한 전각으로 액호는 약방이지만 내의원이 있던 곳으로 궁중의 진료를 담당했습니다.

– 예문관(藝文館), 정면 7칸, 측면 5칸의 전각으로 제찬(制撰)과 사명(詞命 : 임금의 말이나 명령)에 관한 일을 관장하였던 예문관의 관사이지만 각종 의식을 행하고, 외국 사신을 접견하는 향실과도 합쳐진 형태를 하고 있습니다.

– 사적 제122호 창덕궁 궐내각사권역 홍문관, 내의원, 예문관, 문화재청 본 저작물은 문화재청에서 2016년 작성하여 공공누리 제1유형으로 개방한 ‘창덕궁 궐내각사권역 홍문관, 내의원, 예문관 3D 스캔 영상’을 이용하였으며, 해당 저작물은 문화재청, 공공데이터포털(www.heritage.go.k)에서 무료로 다운받을 수 있습니다.

창덕궁 선원전 주변 부속문화재

보물 제 817호 창덕궁 선원전 주변 부속문화재

– 본 영상은 3차원 광대역 스캐닝 기술을 기반으로 제작한 영상입니다.

– 창덕궁 선원전은 정면 7칸, 측면 2칸의 익공계(翼工系) 팔작지붕건물로 조선시대 역대 임금의 초상을 봉안하던 건물이다.

– 조선시대에는 역대 임금을 제향(祭享)하는 건물로 궁궐 밖에 종묘(宗廟)가 있고 궁안에 선원전을 지었으며, 선원전은 경복궁에도 있었고 창덕궁에도 마련되었다.

– 원래 춘휘전이었던 건물을 조선 효종 7년(1656) 광덕궁의 경화당을 옮겨지어 사용하다가, 숙종 21년(1695)에 선원전으로 이름을 바꾸었다.

– 이곳에는 숙종·영조·정조·순조·익종·헌종의 초상을 모시고 있다.

– 1921년 창덕궁 후원 서북쪽에 선원전을 새로 지어 왕의 초상을 옮긴 뒤부터 구선원전으로 불리게 되었다.

– 선원전 오른편에 위치하고 있는 양지당(養志堂)은 선원전에 제사를 지내거나 참배하러 갈 때 임금이 머물렀던 어재실(御齋室)이며, 어진(御眞)이나 어서(御書)를 담은 궤를 보관하던 장소였다.

– 조선 후기에 제작된를 보면 선원전 동남쪽에 양지당이 있고, 제사를 준비하는 진설청과 제관이 머무르던 재실이 선원전에 딸려 있었음을 알 수 있다.

– 양지당 남쪽에는 만복문·영의사·억석루 등이 있다. – 왕실의 창고로 사용된 건물인 의풍각은 창덕궁 구선원전과 규장각 뒤편에 위치하며 ㄱ자 모양의 맞배지붕이다.

– 주로 재궁(梓宮:왕실에서 미리 제작하여 준비해 두었던 장례용 관) 등 재사용품을 보관하였다. – 선원전은 구조적으로 간결하고 불필요한 장식을 꾸미지 않은 건물로, 조선시대 왕실 제사용 건물의 유례를 볼 수 있는 중요한 건물이다.

보물 제 817호 창덕궁 선원전 주변 부속문화재 본 저작물은 문화재청에서 2015년 작성하여 공공누리 제1유형으로 개방한 ‘창덕궁 선원전 주변 부속문화재 3D 스캔 영상’을 이용하였으며, 해당 저작물은 문화재청, 공공데이터포털(www.heritage.go.k)에서 무료로 다운받을 수 있습니다.

어진의 봉안처 – 선원전

인정전

선정전

창덕궁 선정전, 희정당, 대조전

Add Your Heading Text Here

창덕궁의 청와대 (왕의 집무실인 선정전과 궐내각사)

선정전: 왕의 집무실

희정당: 왕의 사적 공간

보물 제815호 희정당

왕의 비공식적인 집무실인 희정당은 본래 이름이 숭문당이었으나 1496년(연산2)에 ‘화평하고 느긋하여 잘 다스려지는 즐거운 정치’라는 의미인 희정당(熙政堂)으로 바꿈. 본래 내전에 속한 건물이었으나 조선 후기에 편전으로 사용함. 1917년 대화재로 소실되었으나 1920년 경복궁의 강녕전을 옮겨 재건함. 내부는 카펫, 유리창문, 샹들리에 등의 서양식으로 꾸며져 있음.

일제강점기(침략기)인 1917년, 창덕궁 대화재로 희정당은 불에 탔다. 일제는 이를 복구한다는 명목으로 경복궁의 침전인 강녕전을 헐어 지금의 희정당을 지었다. 이 과정에서 서구의 양식이 더해져 전통 한옥에서 볼 수 없었던 독특한 건축물이 되었다. 희정당 응접실은 조선 후기와 대한제국시대, 왕의 집무실 그리고 외국사신을 접대한 곳이었다. 응접실을 장식하고 있는 산수는 사신들에게 보여주고 싶었던 그것, 바로 아름답고 당당한 한국의 산수가 아니었을까. [창덕궁 희정당(보물 제815호)]

벽화 2점: 금강산만물초승경도, 총석정절경도

왕이 신하와 국정을 논했던 편전, 창덕궁 희정당. 이곳에 있던 벽화 2점을 보존처리를 거쳐 고궁박물관 특별전으로 공개합니다. 무려 9미터에 달하는 궁중장식화는 바로 금강산 풍경입니다. ① 금강산만물초승경도 : 외금강을 대표하는 절경으로 각양의 화강암 봉우리가 모인 기암괴석군 ② 총석정절경도 : 해식 절벽의 돌기둥이 늘어서있는 해안가의 누정으로 금강산의 절경과 관동팔경에 속함

낙선재

창덕궁 공식 가이드

[문화유산 코리아] 조선왕의 비밀 정원, 창덕궁

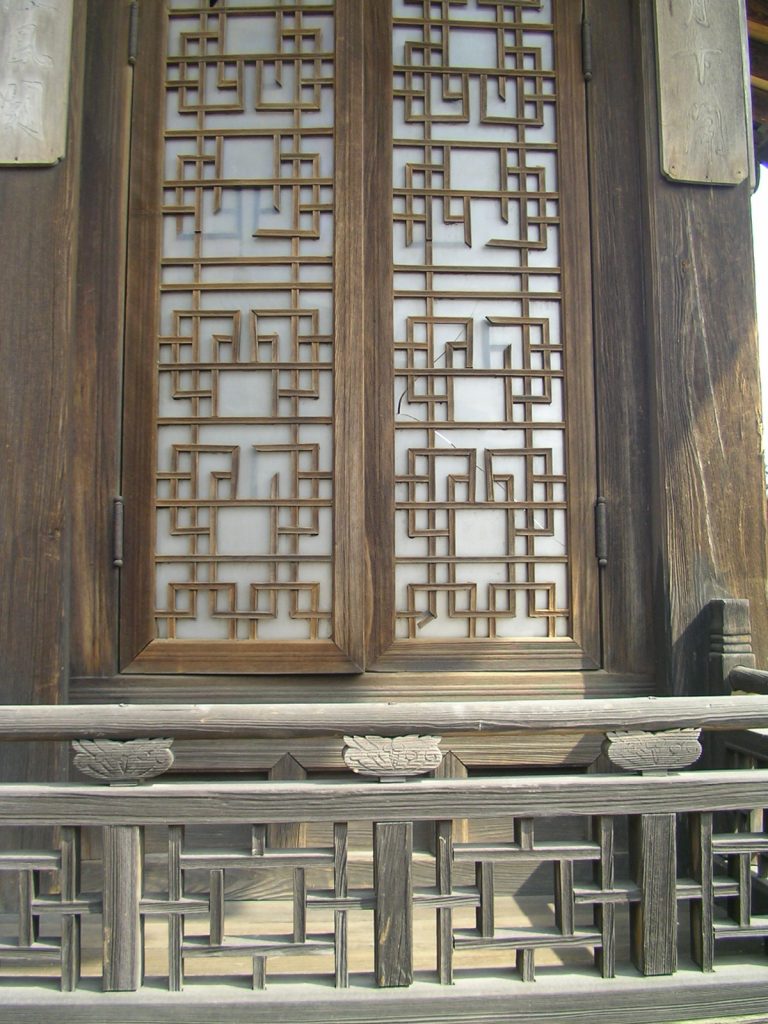

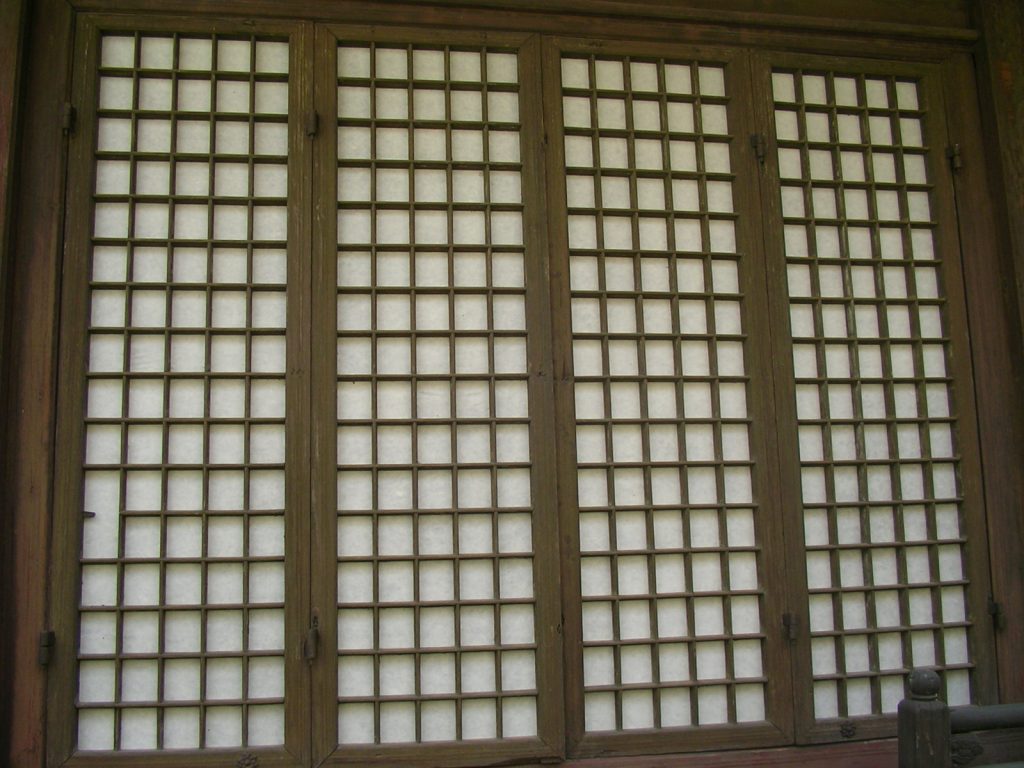

낙선재 일곽의 창살과 문살의 문양

낙선재 일곽에 있는 꽃담의 문양

창덕궁 역사

| 1900년대 |

| ||||||||||||||||||

| 1800년대 |

| ||||||||||||||||||

| 1700년대 |

| ||||||||||||||||||

| 1600년대 |

| ||||||||||||||||||

| 1500년대 |

| ||||||||||||||||||

| 1400년대 |

|

궁궐전각 관람 해설시간

| 구 분 | 1, 2, 11, 12월 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10월 |

|---|---|---|

| 한국어 | 09:30 11:30 13:30 15:30 | 09:30 11:30 13:30 15:30 16:30 |

| 영어 | 10:15 13:15 | |

| 중국어 | 10:00 16:00 | |

| 일어 | 11:00 | |

※ 관람해설시간과 동선은 일몰시각 및 기관사정에 따라 변경될 수 있습니다.

– 창덕궁 궁궐전각해설은 해설사와 함께 궁궐의 전각을 둘러보는 것이며

자유관람을 병행하고 있어 참여인원에 제한이 없습니다.

– 관람 소요시간 : 1시간

※ 해설 시작하는 곳 : 돈화문 안쪽 안내도 앞

자원봉사단체 한국어 해설 관람시간

– 금, 토, 일요일에는 자원봉사단체 해설사, 창덕궁 정규해설사들과 병행으로 해설이 진행되며 자원봉사단체 해설시간은 아래와 같습니다.

| 관람권역 | 금,토 | 일 |

|---|---|---|

| 궁궐전각 | 09:30 11:30 13:30 15:30 | 11:30 13:30 15:30 |

– 창덕궁 내에서는 정규해설시간외에 별도의 단체해설 서비스가 진행되지 않으므로

도움이 필요하신 분은 사전에 자원봉사단체에 문의하여 보시기 바랍니다.

– (금, 토요일 해설안내) 우리궁궐지킴이 02-723-4206 [(사)한국의 재발견 바로가기]

– (일요일 해설안내) 궁궐길라잡이 02-735-5733 [우리문화숨결 바로가기]

편의시설